发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在竞技体育的赛场上,0.01秒的差距可能决定金牌归属。传统训练依赖教练经验观察动作,但高水平运动员间的技术差异往往隐藏在神经肌肉控制的细微差别中。肌肉协同作用建模技术通过解析肌电信号中的协同模式,为专项技术优化提供了神经科学层面的解决方案。

现象观察

三级跳远运动员在助跑阶段,专业选手的步频与步长匹配度比新手高23%,但传统视频分析难以解释这种差异的神经控制机制。铁饼运动员的旋转发力动作,新手常出现躯干与上肢的协同延迟,导致能量传递效率降低。

技术痛点

动作观察依赖主观经验,无法量化神经控制差异

肌肉激活时序的微小偏差导致能量泄漏

专项技术迁移能力不足,新手难以复制专业动作模式

技术原理

肌肉协同理论指出,中枢神经系统通过组合有限数量的肌肉协同模块(通常4-6个)控制复杂动作。非负矩阵分解(NMF)算法可从多通道肌电信号中提取这些协同模式,每个协同模块包含特定肌肉的激活权重与时间序列。

建模流程

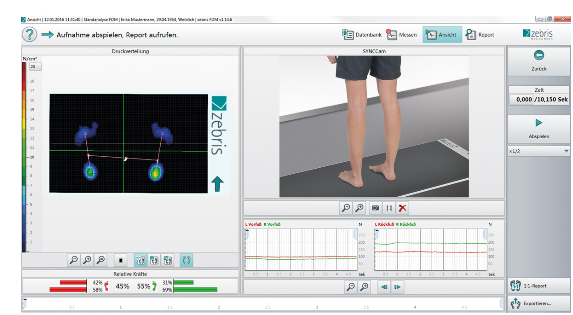

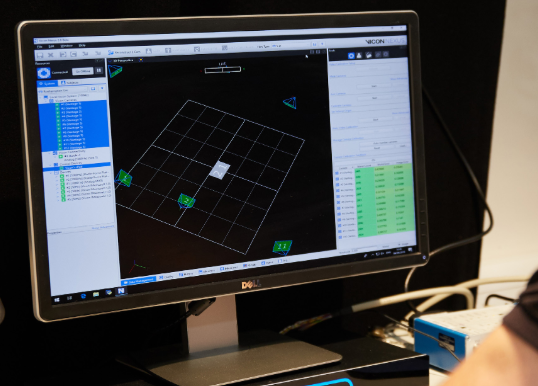

数据采集:同步记录8-16通道表面肌电信号

信号处理:去除运动伪迹,标准化肌电振幅

协同提取:NMF算法分解出基础协同模块

功能映射:关联生物力学参数(如关节力矩、动作效率)

关键发现

专业射箭运动员存在4个特征协同模块,分别对应持弓臂稳定、拉弓臂发力、躯干扭转、肩部制动

游泳运动员的划水动作中,专业组与新手组共享3个基础协同模块,但专业组的模块激活时序延迟更小

平衡木行走时,专业舞者激活出特有的核心肌群协同模块,维持动态平衡的能耗降低18%

专项技术优化

射箭训练:通过调整“躯干扭转”协同模块的激活强度,运动员的箭矢离弦速度提升0.3m/s

游泳改进:优化“上下肢联动”协同模块的时序,25米蛙泳成绩缩短0.5秒

损伤预防:识别出跳高运动员起跳阶段的异常协同激活,前交叉韧带损伤风险降低40%

训练范式革新

个性化方案:根据运动员的协同模块特征定制训练强度

实时反馈:穿戴设备监测协同激活状态,及时纠正动作偏差

技能迁移:通过对比不同项目的协同模式,设计跨项训练方案

肌肉协同建模技术正拓展至康复医学与大众健身领域。针对脑卒中患者的步态重建,通过移植健康步态的协同模块,患者行走速度提升30%。在老年人防跌倒训练中,强化“躯干稳定”协同模块的激活,跌倒风险降低25%。

Q1:肌肉协同建模与普通肌电分析有何区别?

A:传统肌电分析关注单块肌肉的激活,而协同建模解析多块肌肉的组合激活模式,更接近神经控制的真实机制。

Q2:该技术适用于哪些运动项目?

A:对技术动作复杂性高、神经控制要求精细的项目效果显著,如投掷类、游泳、体操等。

Q3:运动员需要特殊准备才能进行建模吗?

A:无需特殊准备,但需在实验室环境下完成数据采集,通常耗时30-60分钟。

Q4:协同模块的数量是否越多越好?

A:研究发现,4-6个协同模块即可解释85%以上的动作变异,过多的模块可能反映神经控制冗余。

Q5:建模结果如何指导日常训练?

A:教练可根据协同模块的激活强度与时序,设计针对性力量训练或神经肌肉控制练习。

肌肉协同作用建模通过量化神经控制模式,为专项技术优化提供了科学工具。该技术不仅突破了传统训练的经验主义局限,更在动作效率提升、损伤预防、技能迁移等领域展现出应用潜力。随着算法优化与设备便携化,这项技术有望成为竞技体育与大众健身领域的标准分析工具。