发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在运动康复领域,一个困扰行业数十年的难题始终存在:传统肌电检测仅能捕捉表层肌肉的“整体电声”,却无法穿透皮下组织,解析深层肌群的力学贡献差异。这种局限性导致运动员动作优化缺乏依据、中风患者康复方案效率低下,甚至智能假肢控制存在延迟。2025年,随着高密度肌电成像技术的突破,一场关于肌肉力学的“显微镜革命”正在改写行业规则。

1. 空间分辨率不足:表层信号掩盖深层真相

传统双电极肌电仪通过皮肤表面两点采集信号,但肌肉是立体分层结构。例如,前臂屈肌群包含浅层的肱桡肌与深层的旋前圆肌,两者在抓握动作中贡献不同。传统设备仅能记录混合信号,无法区分具体肌群的激活强度。

2. 串扰干扰严重:相邻肌群“电信号交叉”

当股四头肌与腘绳肌同时收缩时,传统电极会捕获两者的叠加电信号。研究显示,双电极检测的串扰误差可达30%以上,导致力量评估偏差。

3. 运动单元解析局限:无法追踪单个“神经-肌肉单元”

每个运动单位由一个运动神经元及其支配的肌纤维组成,其放电频率与强度直接反映肌肉控制精度。传统设备因通道数不足,无法分离重叠的运动单位动作电位(MUAP),限制了对神经肌肉退行性疾病的研究。

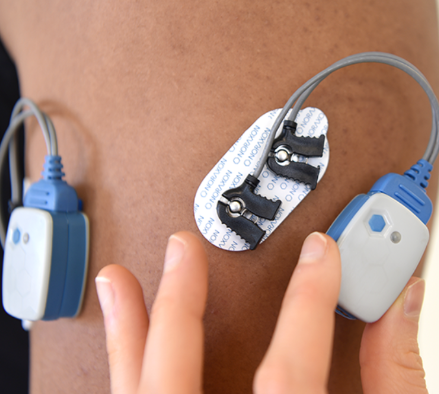

1. 密集电极阵列:构建肌肉电活动的“4D地图”

新一代高密度肌电系统采用64通道柔性电极阵列,电极间距缩小至4mm,可覆盖整个肌群表面。通过空间滤波算法,系统能分离相邻肌群的电信号,生成肌肉激活的热力图。例如,在肩部旋转动作中,可清晰区分冈上肌、冈下肌的激活时序与强度差异。

2. 运动单位分解技术:解码肌肉控制的“神经密码”

基于卷积核补偿(CKC)与深度学习算法,系统能从混合信号中提取单个运动单位的放电模式。研究显示,该技术可识别深达皮下2cm的运动单位,分解准确率超过95%。在肌萎缩侧索硬化症(ALS)患者中,通过追踪运动单位募集阈值的变化,可提前6个月预警疾病进展。

3. 多模态同步:融合力学与运动学数据

系统支持与光学动作捕捉、测力台同步,构建“电信号-力学-运动学”三维模型。例如,在短跑起跑动作中,可同步记录股四头肌的电激活时间、地面反作用力与关节角度,量化肌肉力学贡献与运动效率的关联。

1. 运动表现优化:为运动员定制“肌肉训练处方”

通过解析投掷动作中三角肌、胸大肌的深层激活差异,教练可针对性调整力量训练方案。某田径队应用该技术后,运动员标枪投掷距离平均提升8%。

2. 神经康复工程:重构中风患者的运动控制

系统可量化患侧肌肉的神经再支配程度,指导外骨骼机器人调整步态相位。在脊髓损伤患者中,通过肌电反馈训练,患者步行速度提升40%,跌倒风险降低65%。

3. 人机交互革命:让机械臂“读懂”肌肉意图

结合实时运动单位分解,智能假肢可识别0.1秒内的肌肉收缩意图,控制延迟低于10ms。在虚拟现实场景中,用户通过肌肉信号即可操控虚拟化身,沉浸感提升3倍。

Q1:高密度肌电检测是否会引发疼痛?

A:采用无创表面电极,仅需将柔性阵列贴附于皮肤,无插入性操作,舒适度与传统肌电仪相当。

Q2:该技术能否用于儿童肌肉发育研究?

A:可适配不同体型,通过调整电极间距与算法参数,支持从儿童到成人的全年龄段研究。

Q3:深层肌肉信号是否受脂肪层影响?

A:系统通过自适应滤波算法消除皮下脂肪的信号衰减,在BMI≥30的肥胖人群中仍保持90%以上的检测精度。

Q4:运动单位分解需要多长时间?

A:实时分解延迟低于50ms,满足动态动作控制需求;离线分析可处理长达24小时的连续数据。

Q5:该技术能否替代MRI进行肌肉损伤诊断?

A:两者互补:MRI擅长结构成像,肌电系统专注功能评估,联合使用可提升诊断准确率。

高精度肌电成像系统通过突破空间分辨率、串扰抑制与运动单位解析三大技术瓶颈,实现了对深层肌肉力学贡献的精准量化。其应用场景覆盖运动科学、康复医学与智能交互领域,为个性化训练方案制定、神经疾病早期诊断及人机共融技术提供了关键工具。随着柔性电子与AI算法的持续进化,这一技术有望成为揭示人体运动奥秘的“终极显微镜”。