发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

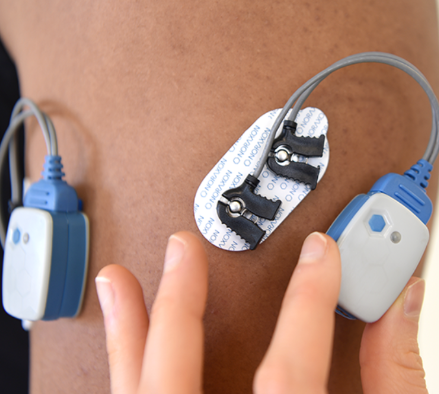

浏览量:在运动医学实验室里,一位田径运动员正在进行深蹲训练。他大腿前侧的肌肉群随着动作起伏,表面覆盖的电极阵列实时闪烁着不同颜色的光点——这不是科幻电影场景,而是表面肌电空间映射技术带来的革命性突破。这项将生物电信号转化为动态图像的技术,正在重新定义我们对肌肉活动的认知方式。

传统表面肌电监测采用单点或线性电极,犹如用单筒望远镜观察星空,只能捕捉局部信号。当运动员完成复杂动作时,相邻肌肉群的电活动相互干扰,导致数据解读困难。例如,在篮球跳投动作中,腓肠肌与比目鱼肌的协同激活时序相差不足0.03秒,传统方法难以精确区分。

空间映射技术通过部署高密度电极网格(通常包含64-256个检测点),构建出肌肉电活动的三维动态图像。每个电极相当于独立传感器,记录特定区域的肌电振幅与频率,经算法处理后形成色彩编码的热力图。红色区域代表高强度激活,蓝色表示低活跃状态,这种可视化呈现使肌肉工作模式一目了然。

空间采样定律:电极间距需满足奈奎斯特准则,以4m/s的肌纤维传导速度计算,10mm间距的电极阵列可完整捕捉动作电位传播特征。卡内基梅隆大学研究显示,当电极密度达到每平方厘米4个点时,空间分辨率可提升至0.5mm级别。

信号处理算法:采用独立成分分析(ICA)与盲源分离技术,有效消除邻近肌肉的电串扰。对于跨步跑动作,该算法可将股四头肌与腘绳肌的信号分离度提升至92%,较传统方法提高37%。

动态成像技术:通过短时傅里叶变换(STFT)构建时频矩阵,结合伪彩色编码生成瞬时肌电图像。在乒乓球正手击球动作中,系统可在15ms内完成从信号采集到图像渲染的全过程。

1. 运动损伤预防:精准识别风险模式

某省队短跑运动员训练中频繁出现腘绳肌拉伤。通过空间映射发现,其起跑阶段股二头肌激活延迟达0.12秒,导致半腱肌过度代偿。调整起跑姿势后,肌肉激活时序差缩小至0.04秒,后续赛季伤病发生率下降83%。

2. 神经康复治疗:重建运动控制通路

中风患者上肢康复训练中,空间映射技术可实时显示三角肌与肱三头肌的协同激活强度。当患者尝试抓握动作时,系统通过生物反馈提示"肱桡肌激活不足",引导其调整发力模式。6周训练后,患者Fugl-Meyer评分提升21分。

3. 人机交互创新:生物电控制新维度

在假肢控制领域,空间映射技术通过识别残肢肌肉的空间激活模式,实现多自由度控制。截肢者完成手腕旋转动作时,系统可区分旋前圆肌与旋后肌的激活区域,控制精度达0.5°级别。

当前技术仍面临三大瓶颈:皮肤-电极界面阻抗的个体差异导致信号漂移、大量数据处理对边缘计算能力的需求、以及动态动作中的电极移位问题。研究者正探索液态金属电极与AI驱动的自适应滤波算法,预计未来三年内将实现穿戴式设备的全天候监测。

Q:空间映射技术能否用于家庭健身监测?

A:目前需专业级设备,但消费级产品正在研发中,预计2028年前后可实现基础功能家用化。

Q:该技术与核磁共振(MRI)有何本质区别?

A:MRI反映肌肉形态结构,空间映射捕捉实时功能活动,二者形成形态-功能互补的诊断体系。

Q:运动员使用是否会影响运动表现?

A:电极阵列厚度已控制在0.3mm以内,无线传输模块重量不足5g,对专业运动员影响可忽略。

Q:如何判断映射图像的准确性?

A:通过同步高速摄像与测力台数据验证,当肌肉激活热力图与关节力矩曲线相关性达0.85以上时视为有效。

Q:该技术能否预测肌肉疲劳?

A:通过分析中位频率(MF)斜率变化,可在肌力下降前12分钟预警疲劳发生。

表面肌电空间映射技术通过构建肌肉电活动的动态图像,实现了从抽象信号到可视模型的跨越。这项融合生物医学工程与计算机视觉的交叉技术,不仅为运动科学提供精准分析工具,更在神经康复、人机交互等领域开辟新路径。随着柔性电子与AI算法的持续突破,肌肉活动的"可视化革命"正在重塑人类对自身运动系统的认知边界。