发布时间:2025-10-16

发布时间:2025-10-16 作者:小编

作者:小编 浏览量:

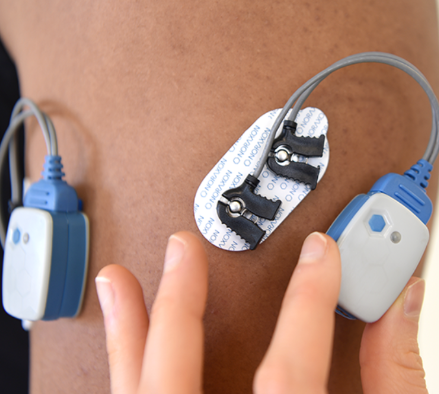

浏览量:肌肉收缩时,每个动作背后都藏着精密的神经指令——由α运动神经元与数百根肌纤维组成的“运动单位”(Motor Unit)通过放电传递动作电位,形成肌电信号。传统肌电技术如同“热成像图”,仅能捕捉信号的宏观波动,难以区分单个运动单位的放电轨迹。而高密度肌电技术(HD-sEMG)通过密集排列的电极阵列与AI算法,将信号解析精度提升至“神经元级显微录像”,实现肌肉激活机制的精准解码。

信号模糊与串扰难题

传统表面肌电(sEMG)采用单电极或双电极采集,易受邻近肌肉电信号干扰(串扰)。例如,股四头肌群中股直肌的信号可能被股内侧肌掩盖,导致激活模式分析误差。此外,传统技术无法捕捉肌肉内部不均匀激活状态,难以完成力量评估与动作模式识别。

时空分辨率的双重缺失

肌肉收缩是时空动态过程:动作电位沿肌纤维以3-5m/s速度传播,不同运动单位激活时间差异可达毫秒级。传统技术受限于电极数量与采样频率,无法同步记录信号的时间演变与空间分布,导致肌肉协同激活机制的解析存在盲区。

运动单位分解:AI驱动的“信号拆解术”

高密度电极阵列可同步采集多通道肌电信号,结合卷积核补偿算法(CKC)、独立分量分析(ICA)及深度学习模型,实现运动单位动作电位(MUAP)的精准分离。例如,某团队提出的AI增强分解技术,将在线分解延迟控制在10ms以内,为神经假肢实时控制提供技术基础。

肌肉协同理论:降低控制维度的“神经密码”

人体运动需协调600余块肌肉,中枢神经系统通过“肌肉协同”(Muscle Synergy)简化控制——将多块肌肉的激活模式编码为少数协同单元,每个单元由高层神经信号调控。非负矩阵分解(NNMF)算法可从肌电信号中提取这些协同模式,量化其激活强度与时间动态。改进的rShiftNMF算法进一步引入时间偏移参数,捕捉协同模式在运动阶段的动态变化,提升分析精度。

数字孪生建模:从个体到通用的“肌肉地图”

结合MRI影像与有限元仿真(FEM),研究人员可构建个体化肌电数字孪生模型,模拟肌肉几何形态、纤维方向与电信号传播的关系。例如,某研究通过超声图像提取肌肉激活时的厚度与曲率半径参数,建立信号-形态-力量的关联模型,为动态肌力评估提供理论依据。

运动损伤康复:肌肉功能的“生物反馈镜”

高密度肌电技术可量化康复训练中肌肉的激活顺序、贡献率与疲劳状态。例如,肘关节置换术后患者屈伸力量显著降低,肌电信号显示患侧肌肉代偿性增强但FMG信号减弱,表明肌纤维损伤与收缩不足是肌力下降的主因。基于信号特征的肌力评估模型,可精准定位损伤肌肉并制定个性化康复方案。

人机交互:意念控制的“神经桥梁”

在神经假肢领域,高密度肌电通过解析残余肌肉的MUAP信号,实现比传统幅度控制更精准的意图解码。例如,脊髓损伤患者即使无法主动收缩肌肉,系统仍可从极微弱EMG中提取运动指令,驱动假肢完成抓握动作。此外,肌电信号与虚拟现实(VR)的结合,可通过肌肉电活动直接控制虚拟化身,提升沉浸式交互体验。

Q1:高密度肌电技术如何解决传统肌电的串扰问题?

A1:通过密集电极阵列与空间滤波算法,分离邻近肌肉的电信号,结合独立分量分析(ICA)消除噪声干扰。

Q2:肌肉协同理论对运动控制有何意义?

A2:将复杂肌肉控制简化为少数协同单元的激活,降低中枢神经系统处理维度,提高运动效率与协调性。

Q3:高密度肌电在康复中的应用场景有哪些?

A3:肌力动态评估、肌肉激活模式分析、疲劳状态监测及个性化康复方案制定。

Q4:AI算法如何提升运动单位分解精度?

A4:深度学习模型通过预训练与快速部署,优化信号分离效率,降低在线分解延迟至毫秒级。

Q5:未来高密度肌电技术的突破方向是什么?

A5:深层肌肉监测、肌肉意图预警、情绪识别及与脑机接口的融合应用。

高密度肌电技术通过电极阵列创新与AI算法突破,将肌电信号解析从“宏观模糊”推向“神经元级精准”,为肌肉协同激活机制的解码提供核心工具。其在运动康复、人机交互等领域的应用,不仅重塑了传统医疗与工程范式,更开启了“肌电即语言”的意图数字化新时代。未来,随着深层肌肉监测与情绪识别技术的突破,这一领域将进一步拓展人类对自身运动系统的认知边界。