发布时间:2025-10-15

发布时间:2025-10-15 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:本文聚焦运动捕捉技术在运动效能提升中的应用,先指出传统运动评估的主观化、滞后性等问题;再剖析技术瓶颈源于算法冗余与硬件局限;最终阐述通过算法优化(如 FIP 结构)与惯性传感器应用实现的突破,结合落地场景说明技术价值,辅以问答与总结明晰核心逻辑。

1. 动作评估依赖主观判断

传统运动指导中,教练或康复师通过肉眼观察动作细节,难以量化关节角度、肌肉发力时序等核心参数,导致偏差识别精准度不足。

2. 数据反馈存在滞后性

即便通过部分设备采集数据,也需经过复杂后处理才能生成分析结果,无法实时指导训练调整,影响效能提升效率。

3. 环境干扰制约捕捉精度

早期技术易受遮挡、金属环境或噪声影响,在复杂运动场景中数据稳定性差,难以支撑高频次动作分析。

1. 算法层面:计算冗余与适配缺失

传统算法多依赖双向传播机制与额外优化模块,导致计算负担重、延迟高。同时,未充分融入人体形状参数,模型通用性与精度难以兼顾。

2 传输层面:数据链路响应滞后

传感器采集的运动数据需经过多环节传输处理,无线传输稳定性与数据处理速度不足,无法满足实时反馈需求。

1. 算法革新:重构运动数据处理逻辑

新型算法采用 “关节位置估计 + 运动学逆解” 两阶段架构,通过三个优化路径实现突破:一是剔除冗余优化模块,简化计算流程;二是嵌入人体形状参数(身高、肢体长度等)编码,提升模型适配性;三是采用单向循环网络,消除双向传播的延迟隐患,实现毫秒级数据解算。

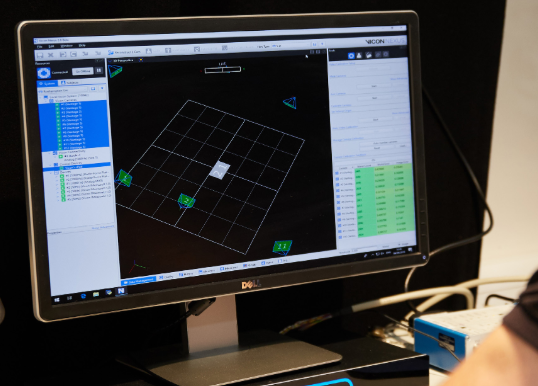

2. 硬件升级:惯性传感器的场景适配

基于惯性测量单元(IMU)的捕捉系统成为主流,通过 17 个集成陀螺仪、加速计的传感器组成数据服,可精准捕捉三维空间中的旋转与位置变化。其不受遮挡与环境干扰,结合蓝牙无线传输,实现高速率数据同步,支撑实时捕捉需求。

3. 落地场景:效能提升的实践路径

在体育训练中,系统实时生成关节运动轨迹,教练可依据数据调整动作幅度与发力时机;康复场景下,通过对比训练前后的运动参数,量化康复进度,优化训练方案。整个过程形成 “捕捉 — 分析 — 反馈 — 调整” 的闭环,直接提升运动效能。

Q:运动捕捉技术的核心原理是什么?

A:通过传感器采集人体运动数据,经算法处理生成三维运动轨迹,实现动作的数字化解析与评估。

Q:实时捕捉对硬件有哪些关键要求?

A:需具备高精度传感器(如 IMU)、低延迟无线传输模块,以及适配的轻量化数据处理单元。

Q:算法优化如何影响运动效能提升?

A:通过降低数据解算延迟、提升模型适配性,实现实时反馈,让动作调整更及时精准。

Q:该技术仅适用于专业运动员吗?

A:否,其在康复医疗、大众健身等领域均有应用,可满足不同群体的动作优化需求。

运动捕捉技术对运动效能的提升,本质是通过算法与硬件的协同突破,解决了传统运动评估的 “主观化、滞后性” 痛点。从剔除算法冗余到惯性传感器的场景落地,技术构建了精准、实时的运动分析体系。未来随着便携化与智能化发展,其将更广泛地融入各类运动场景,成为效能提升的核心工具。