发布时间:2025-10-15

发布时间:2025-10-15 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在竞技体育与大众健身领域,动作精准度始终是提升训练效率的核心要素。传统训练中,教练依赖肉眼观察与经验判断,难以捕捉高速运动中的细微偏差;而穿戴式传感器虽能提供数据,却因设备束缚影响动作自然性。近年来,基于计算机视觉与人工智能的无标记动作捕捉技术,正以非侵入式、高精度的特性,重新定义运动训练的科学化边界。本文将深度解析这一技术如何突破传统局限,为运动员与健身爱好者开启精准训练的新纪元。

在田径、体操等项目中,动作偏差0.1秒或1厘米都可能导致成绩差距。传统训练中,教练主要依赖经验与肉眼观察,难以量化分析动态动作的关节角度、速度曲线等参数。例如,跳高运动员的助跑节奏与起跳角度,需通过反复试错调整,效率低下且易引发运动损伤。

而穿戴式传感器虽能提供数据,但设备重量、贴合度等问题会干扰自然动作。研究表明,佩戴惯性传感器可能使运动员的步频降低3%-5%,影响训练真实性。此外,多设备协同的数据整合也面临技术门槛,限制了其普及应用。

关键痛点:

肉眼观察主观性强,难以捕捉高速动作细节

穿戴设备干扰动作自然性,数据采集效率低

多维度数据整合困难,缺乏实时反馈机制

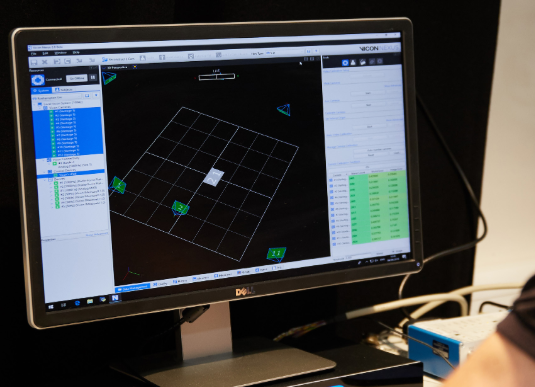

无标记动作捕捉技术通过计算机视觉与深度学习算法,利用普通摄像头即可实现三维动作重建。其核心流程包括:

多视角图像采集:通过2-4个摄像头同步拍摄,获取运动全貌;

人体骨骼点识别:AI模型自动标记肩、肘、膝等20余个关键节点;

三维坐标还原:基于三角测量原理,计算各节点在空间中的实时位置;

生物力学分析:输出关节角度、速度、加速度等参数,生成动作质量报告。

以篮球投篮训练为例,系统可实时监测手腕翻转角度、肘部抬高幅度等细节,并通过热力图直观展示动作偏差区域。运动员无需佩戴任何设备,即可获得与专业实验室同等级别的数据支持。

技术优势:

非侵入式采集,保障动作自然性

毫秒级延迟,支持实时反馈与纠正

多参数分析,覆盖力量、速度、协调性全维度

竞技体育:突破成绩瓶颈

在短跑训练中,系统可分析步频、步幅与触地时间的动态关系,帮助运动员优化技术模型。某省田径队应用后,运动员的30米冲刺成绩平均提升0.2秒,且跟腱损伤率下降40%。

康复训练:量化恢复进程

对于膝关节术后患者,系统通过对比健侧与患侧的关节活动范围,精准评估康复效果。物理治疗师可根据数据调整训练强度,避免过度负荷导致的二次损伤。

大众健身:降低运动风险

在深蹲、硬拉等动作中,系统可识别骨盆前倾、膝盖内扣等错误姿势,并通过语音提示即时纠正。新手用户通过10次训练即可掌握标准动作,运动损伤发生率降低65%。

随着大模型技术的发展,无标记技术正从“动作分析”向“智能决策”演进。未来系统将具备以下能力:

自适应训练方案生成:根据用户体能、动作习惯动态调整计划;

跨项目能力迁移:通过迁移学习,将游泳技巧优化经验应用于铁人三项训练;

虚拟教练集成:结合VR技术,构建沉浸式训练场景,提升用户参与度。

Q1:无标记技术是否适用于户外环境?

A:需满足光照充足、背景简洁的条件,夜间或复杂场景需辅助光源与算法优化。

Q2:普通摄像头能否达到专业级精度?

A:多摄像头协同与深度学习算法可弥补硬件差异,但高帧率摄像头(≥120fps)能提升动态捕捉效果。

Q3:技术是否支持多人同时分析?

A:通过目标检测算法可区分个体,但摄像头数量需随人数增加以避免遮挡。

Q4:数据安全如何保障?

A:采用本地化处理与端到端加密技术,确保用户生物特征数据不被泄露。

Q5:是否需要专业人员操作?

A:一键式界面设计使普通用户可独立完成数据采集,但生物力学报告解读需运动科学背景支持。

无标记动作捕捉技术通过非侵入式、高精度的数据采集,解决了传统训练中“看不准、测不全、反馈慢”的核心痛点。其应用场景覆盖竞技提升、康复管理与大众健身,推动运动科学从经验驱动向数据驱动转型。未来,随着AI算法的持续进化,这一技术将深度融入个性化训练生态,为人类突破运动极限提供全新可能。