发布时间:2025-09-22

发布时间:2025-09-22 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在竞技体育的赛场上,0.1 秒的判断偏差可能意味着胜负逆转;日常训练中,一次误判也可能导致训练效果大打折扣。运动员的决策能力往往被归为 “经验天赋”,传统训练多聚焦于体能强化与技巧打磨,却忽视了大脑中枢神经活动对决策的核心调控作用。如何精准捕捉决策瞬间的生理变化、科学优化决策质量?近红外光谱技术的兴起,为破解这一难题提供了全新视角,让运动决策从 “模糊感知” 走向 “量化调控”。

经验之外的 “决策黑箱”

传统运动决策训练高度依赖教练经验与运动员主观感受,存在两大核心盲区:一是生理状态与决策的关联断裂,无法实时捕捉疲劳、应激等状态下大脑神经活动的变化,导致决策偏差原因难追溯;二是调整反馈的滞后性,训练效果需通过后续比赛或测试验证,无法在决策发生时即时干预,错失优化窗口期。这种 “凭感觉” 的模式,难以应对高强度竞技中对决策精准度的严苛要求。

解码大脑的 “决策信号”

近红外光谱技术基于组织光学原理实现对脑功能的无创监测:近红外光可穿透头皮、颅骨等组织到达大脑皮层,血红蛋白对不同波长的近红外光吸收度随血氧饱和度变化而改变。设备通过探测器捕捉反射光信号,经算法转化为脑区血氧动力学数据,从而实时反映特定脑区的神经活动强度。

在运动决策中,前额叶皮层是核心调控区域,负责目标评估、冲动抑制与策略选择。近红外光谱可精准监测该区域的血氧变化,构建 “决策 - 神经活动” 关联图谱,让抽象的决策过程实现可视化与量化分析。

技术原理链路:

近红外光源发射→穿透头皮 / 颅骨→前额叶皮层血红蛋白吸收→探测器接收反射信号→数据算法解析→输出神经活动图谱

1. 训练端:构建个性化决策模型

利用近红外光谱监测运动员在模拟比赛场景中的脑区活动,识别最优决策对应的神经活动特征(如前额叶血氧峰值、响应时延等),构建个人专属 “决策神经模板”。训练中通过实时反馈调整动作与思维模式,针对性强化前额叶功能,实现从 “经验积累” 到 “精准强化” 的转变。

2. 赛场端:实时调控决策状态

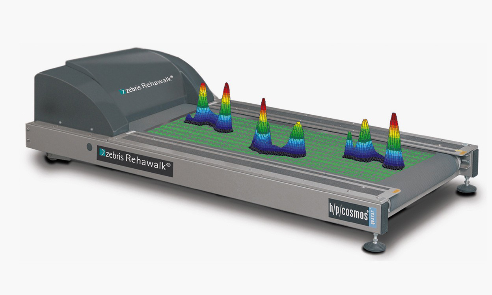

采用轻量化头戴式设备,在赛前热身与赛中间隙监测前额叶活动状态。当数据显示神经活动异常(如血氧水平过低提示疲劳),可通过调整呼吸节奏、战术暂停等方式快速干预,避免因生理状态波动导致的决策失误,为关键回合提供科学支撑。

1、近红外光谱技术适用于所有运动项目吗?

更适用于需高频即时决策的项目,如球类、格斗、击剑等;耐力项目可辅助监测疲劳对决策质量的影响,具有广泛适配性但侧重不同。

2、操作该技术需要专业医学背景吗?

民用级设备经简化设计,掌握基础操作规范即可完成数据采集;深入分析需结合运动生理学知识,普通教练可通过培训掌握核心应用逻辑。

3、它能替代传统的决策训练方法吗?

无法替代,而是互补升级。传统训练积累实战经验,近红外光谱提供科学量化依据,二者结合实现 “经验 + 数据” 的双驱动训练模式。

4、监测过程会干扰运动员正常发挥吗?

主流设备为轻量化头戴设计,重量多在百克以内,佩戴贴合且无侵入性,正常训练与比赛中不会产生明显干扰。

近红外光谱技术打破了运动决策的 “黑箱” 困境,通过无创监测脑区神经活动,将抽象的决策过程转化为可量化、可调控的科学指标。从训练中构建个性化决策模型,到赛场上实时干预生理状态,它为运动决策优化提供了全场景的科学解决方案。这种技术与运动科学的深度融合,推动运动训练从 “经验主导” 走向 “数据驱动”,不仅提升了决策能力,更重塑了现代运动训练的核心逻辑,为竞技表现与大众运动安全提供了全新的技术支撑。