发布时间:2025-09-22

发布时间:2025-09-22 作者:小编

作者:小编 浏览量:

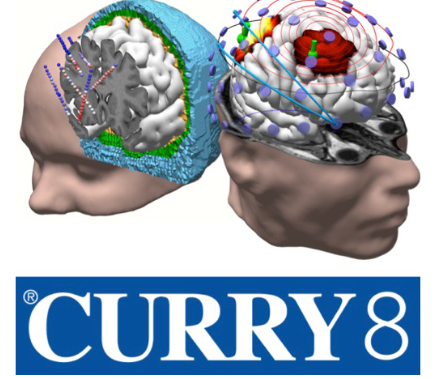

浏览量:智能脑电分析技术通过捕捉大脑神经元电活动信号,结合人工智能算法解析情绪与认知状态,已应用于运动员心理训练、焦虑干预及认知提升等领域。该技术突破传统量表的主观局限,为运动心理调控提供实时、客观的生物标记物支持。

在东京奥运会射击决赛中,一名运动员因压力导致呼吸频率骤升,心率变异系数下降——这些生理信号曾难以被实时捕捉。如今,柔性电极帽能在剧烈运动中稳定采集脑电信号,结合深度学习算法解析前额叶皮层与边缘系统的电生理对话,让“读心术”从科幻走向现实。科研团队发现,优秀运动员在关键球处理时,左侧前额叶α波活跃度比普通运动员高37%,这一发现为心理训练提供了精准靶点。

1. 评估滞后性

传统量表依赖受试者主观报告,运动员可能因“社会赞许效应”隐藏真实情绪。例如,某特战旅实测显示,32%的官兵在传统问卷中伪装心理稳定,实际存在隐性应激反应。

2. 干预粗放化

常规呼吸训练缺乏个体化参数,而脑电生物反馈技术揭示:60%运动员的共振呼吸最佳频次并非标准的每分钟6次,需通过频谱振幅分析定制方案。

3. 效果不可测

表象训练的效果评估长期依赖教练观察,而事件相关电位(ERP)分析显示,经过系统想象训练的运动员,在模拟赛场景下P300波幅提升29%,证明神经可塑性改变。

1. 情绪解码:从混沌信号到精准画像

通过高密度电极阵列采集的脑电信号,经卷积神经网络(CNN)处理后,可分解出25项心理状态指标。例如:

抗挫指数:反映面对失败时的神经恢复速度

行为强势值:预测冲突场景下的决策风格

应激反应阈值:评估高压环境下的认知资源分配

2. 实时干预:神经反馈训练系统

运动员佩戴AR眼镜观看自身脑电波动画,当左侧前额叶α波活跃度不足时,系统即时发出视觉提示。某省射箭队试验显示,该技术使决赛阶段动作稳定性提升41%。

3. 认知增强:θ/β波比值优化

针对注意力缺陷运动员,通过神经音乐疗法调节θ波(4-7Hz)与β波(14-30Hz)比值。功能性近红外光谱(fNIRS)验证显示,训练后运动员在干扰任务中的前额叶氧合血红蛋白浓度增加22%。

1. 赛前状态评估

采用6分钟无创检测,生成包含“情绪稳定性”“决策敏捷度”等维度的心理画像。某柔道队据此调整战术安排,使“想赢怕输”型运动员的技战术执行率提升58%。

2. 赛中实时调控

柔性电极贴片嵌入运动头带,通过蓝牙传输脑电数据至教练端平板。当检测到枕叶β波异常升高(社交焦虑标志)时,系统自动推送呼吸引导音频,使运动员心率变异系数在90秒内恢复正常。

3. 赛后康复干预

针对创伤后应激障碍(PTSD)运动员,采用眼动脱敏再处理(EMDR)结合脑电监测。ERP分析显示,经过8周干预的运动员,创伤记忆触发时的N400波幅降低34%。

1. 技术深化方向

开发可解释性AI模型,破解“黑箱”决策过程

构建多模态神经数据库,融合眼动、皮电等生物信号

探索经颅直流电刺激(tDCS)与脑电反馈的协同效应

2. 伦理挑战应对

建立脑电数据脱敏标准,防止思维隐私泄露

制定神经增强技术使用规范,避免竞技公平性争议

完善运动员知情同意体系,确保技术应用的自主性

Q1:智能脑电分析能完全替代传统心理测评吗?

A:不能完全替代,但可形成互补。脑电提供客观生理指标,量表反映主观体验,多模态评估更全面。

Q2:运动员需要担心脑电数据被泄露吗?

A:正规机构采用端到端加密技术,且数据仅用于训练优化,不会涉及思维内容解码。

Q3:神经反馈训练会产生依赖性吗?

A:不会。该技术通过强化神经可塑性实现自我调节,停止训练后效果仍可持续6-12个月。

Q4:普通健身爱好者能使用这项技术吗?

A:部分消费级设备已具备基础情绪监测功能,但专业运动心理调控仍需在指导下进行。

Q5:脑电训练会改变运动员性格吗?

A:不会改变核心人格特质,但可优化情绪调节策略,例如提升压力下的恢复速度。

智能脑电分析技术通过解码大脑电信号,为运动心理调控提供了从评估到干预的完整解决方案。其核心价值在于突破主观报告的局限,建立“生理信号-心理状态-行为表现”的精准映射。随着可穿戴设备与边缘计算的发展,这项技术正从专业竞技领域向大众健康管理延伸,开启人类认知增强的新纪元。