发布时间:2025-08-19

发布时间:2025-08-19 作者:小编

作者:小编 浏览量:

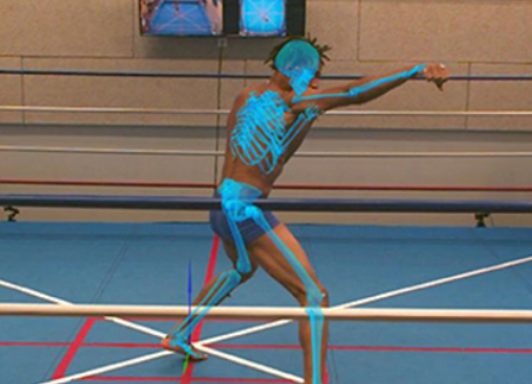

浏览量:传统训练依赖经验观察,难以精确量化动作效率与潜在风险。现代力学评估技术(如三维动作捕捉、测力平台、肌电图)将运动过程转化为关节角度、地面反作用力、肌肉激活时序等客观数据,精准识别技术短板与损伤隐患。基于此构建的个性化生物力学模型,可指导技术动作的毫米级优化与训练负荷的精确控制,实现运动表现的突破性进化。

运动员与教练始终追求更高效、更强有力的技术动作,但传统训练模式常陷入以下困境:

“感觉”的局限性: 运动员主观的运动感觉(如“发力顺畅”)与客观动作效果常存在偏差;教练员肉眼观察无法捕捉毫秒级的时序差异(如投掷时躯干旋转与手臂鞭打的协调性)或微小的关节角度偏差(如短跑蹬伸期膝关节角度不足5度)。

效能损耗的隐匿性: 动作中存在的无效代偿(如游泳划水时肩部过度上抬)、能量泄露(如跑步垂直振幅过大)或发力顺序错误,无法直观感知,却持续消耗体能、限制功率输出。

损伤风险的滞后性: 错误动作模式导致的异常负荷(如跳跃落地膝外翻角过大对ACL的压力),往往在积累到引发疼痛或损伤时才被发现,中断训练进程。

调整效果的不可测性: 技术改进后,效果评估依赖粗略计时或主观感受,缺乏精确数据支撑,难以验证优化方向是否正确、调整幅度是否最优。

这些模糊地带导致训练效率低下,动作进化缓慢,甚至埋下伤病隐患。

力学评估技术如同为运动表现安装精密“传感器”和“分析仪”,其核心价值在于客观量化和深度解析:

核心技术手段:

三维运动学分析: 高速红外动作捕捉系统(标记点或无标记方案)精确追踪身体各环节在空间的位置、速度、加速度及关节角度随时间的变化轨迹(如分析篮球起跳时髋、膝、踝三关节屈伸角度曲线)。

动力学分析: 测力平台测量运动过程中足底或器械接触点产生的三维力(垂直力、前后/侧向剪切力)及其变化率(如深蹲起立阶段垂直力-时间曲线,峰值力及发力速率RFD)。

表面肌电分析: 记录目标肌肉电活动强度及时序,揭示肌肉激活/失活顺序、收缩强度、左右对称性及疲劳状态(如分析高尔夫挥杆中腹斜肌与背阔肌的激活协调性)。

压力分布测量: 鞋垫式或平板式传感器描绘足底压力中心轨迹、峰值压强区域,评估步态、平衡及负荷分布。

深度数据建模与计算:

逆向动力学计算: 结合运动学数据、测力数据及个体人体测量学参数(环节质量、质心位置、转动惯量),利用牛顿-欧拉方程推算关节内部承受的反作用力、力矩及肌肉群产生的净力矩。这是理解动作机制、评估关节负荷的金标准。

功率输出计算: 关节力矩乘以关节角速度,得到关节功率,精准评估运动链能量传递效率(如分析自行车蹬踏圆周运动中髋、膝、踝三关节功率贡献比例)。

计算机仿真与优化: 建立个性化多刚体动力学模型,在虚拟环境中模拟不同技术参数(如改变起跑器角度、调整标枪出手角度)对动作表现(速度、高度、距离)及关节负荷的影响,预测最优解。

力学评估提供的深度洞察,是构建“数据驱动型精准训练模型”的基石:

精准识别动作瓶颈:

量化评估关键参数: 明确锁定限制表现的具体因素(如垂直跳中踝关节跖屈力矩不足导致起跳高度受限;网球发球躯干旋转角速度峰值滞后于手臂上摆)。

揭示代偿与低效模式: 识别能量泄露点(如跑步中重心上下起伏过大)或错误发力顺序(如力量举硬拉中臀部过早抬起导致腰椎负荷剧增)。

毫米级的动作矫正: 基于数据反馈,设定精确、可量化的调整目标(如将短跑支撑期膝关节屈曲角度提高3度,将铅球出手角度控制在38-42度区间)。研究显示,针对性角速度优化可提升投掷距离3-5%。

优化神经肌肉控制: 利用肌电图反馈进行生物反馈训练,精确改善肌肉激活时序和强度协调(如改善短跑摆臂阶段胸大肌与三角肌后束的同步激活度)。

构建科学训练负荷模型:

个体化力量训练处方: 依据关节力矩分析结果,针对薄弱环节(如膝关节伸展力矩不足)设计精确负荷(重量、速度)与动作模式(如侧重离心或向心)的训练计划。

功率训练的精准把控: 基于功率输出数据设定训练强度区间(如爆发力训练维持在峰值功率的80-90%),并监控功率衰减作为疲劳管理的依据。

技术稳定性强化: 在疲劳状态或压力环境下进行力学评估,识别技术动作变形临界点,据此设计抗疲劳/抗压训练方案。

损伤预防的主动干预:

风险因子量化管理: 持续监控高风险力学指标(如跳跃落地时的膝外翻角度、峰值负荷率),设定安全阈值,一旦超标即触发预防性训练(如加强髋外展肌力、落地技术再训练)。实践证明可降低下肢损伤率30%以上。

负荷监控与周期调整: 结合动力学数据(如训练中地面反作用力峰值变化)调整训练量和强度,优化周期安排,避免过度负荷累积。

Q:力学评估是不是只适用于精英运动员的高水平技术雕琢?

A: 并非如此。业余爱好者同样存在动作效率低、易受伤的问题。力学评估能帮助普通人更安全、高效地运动(如矫正跑步姿势缓解膝痛、优化健身房力量训练动作预防劳损)。随着技术普及(如简易传感器、视频分析APP),其应用门槛正在降低。

Q:进行一次全面的力学评估需要多长时间?过程复杂吗?

A: 针对特定动作(如跳远起跳、排球扣球)的专项评估通常可在1-2小时内完成核心数据采集。过程涉及传感器佩戴/标记点粘贴、动作标准化演示(多次重复以保证数据可靠性)、专业人员操作设备与分析。重点在于解读数据、制定方案,而非过程本身。

Q:基于力学评估的调整,多久能看到效果?需要频繁评估吗?

A: 效果显现时间取决于动作复杂度、调整幅度及运动员适应性。简单微调可能几周见效,重大技术改进需数月。建议在:1) 重大技术调整后;2) 遭遇瓶颈期;3) 伤愈复出时;4) 阶段性训练目标达成后进行复评,形成“评估-干预-再评估”的闭环优化。

Q:精准训练模型会不会导致运动员变成“技术机器”,失去灵活性?

A: 模型是基石,不是枷锁。 它为运动员建立了高效、安全的核心技术框架。在此框架内,运动员仍需发展根据临场情况(如对手位置、球速变化)灵活调整动作的“适应性技能”。两者结合,方能达到“规范中见灵动”的境界。模型解决的是“下限”(效率与安全),灵活性体现的是“上限”(临场应变)。

力学评估技术的应用,标志着运动训练从经验主导迈向数据驱动的精准化时代。它剥开技术动作的表象,深入解析其内在的力学本质,将曾经模糊的“感觉”转化为清晰可量化的关节角度、力量曲线、功率输出与肌肉激活图谱。基于这些深度洞察构建的个性化精准训练模型,为运动员提供了清晰的技术进化路径图:精准识别短板、设定可量化的优化目标、设计匹配个体生物力学特征与训练目标的负荷方案,并主动规避损伤风险。这不仅显著提升了训练效率与运动表现,更延长了运动员的运动寿命。技术动作的进化,由此不再是模糊的摸索,而成为一场在科学灯塔指引下,向着更高、更快、更强目标发起的精确航行。其核心在于,用客观数据解码身体的运动语言,以科学模型赋能人类的潜能释放。