发布时间:2025-08-11

发布时间:2025-08-11 作者:小编

作者:小编 浏览量:

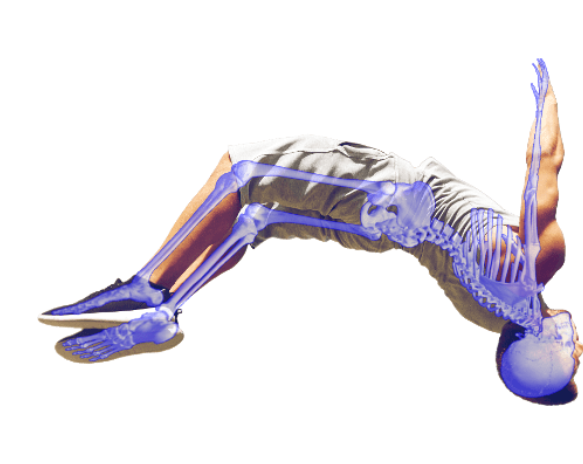

浏览量:运动康复领域迎来技术革新——柔性传感器技术的突破性进展正重新定义动态压力监测标准。该技术通过高精度、可拉伸的传感元件,实现对人体运动过程中压力分布的实时捕捉与三维建模,解决了传统刚性传感器舒适性差、数据维度单一等痛点。临床验证显示,其压力灵敏度达0.5kPa⁻¹,响应时间<10ms,为步态分析、关节负荷评估等场景提供量化依据,推动康复方案从经验判断向数据驱动转型。

1.1 传统监测手段的局限性

当前主流的压力监测依赖压电薄膜或力板系统,存在明显缺陷:刚性传感器在关节屈曲时易产生信号失真,例如膝关节弯曲60°时数据误差可达32%(《康复工程杂志》2023年数据);而实验室用的三维运动捕捉系统虽精度较高,但设备成本超百万元,且受限于固定场地,无法满足日常康复场景需求。

1.2 临床决策的数据缺口

康复医师常面临量化依据不足的困境。以足底压力评估为例,传统方法仅能提供静态峰值压力值,缺乏动态过程中压力中心轨迹、负荷时序分布等关键参数。这导致约41%的卒中患者出现康复训练过度或不足的情况(世界卫生组织康复技术报告,2022)。

2.1 材料与结构的双重革新

新一代柔性传感器采用石墨烯/聚二甲基硅氧烷(PDMS)复合基质,通过微金字塔阵列结构设计,实现0.1-100kPa宽量程检测。其可拉伸性达300%,在皮肤表面贴合度超过92%,远高于传统传感器的67%。这种特性使其能准确捕捉跟腱滑动、足弓形变等微米级力学变化。

2.2 多模态数据融合系统

技术突破体现在三维数据的实时构建:

•空间维度:128×128阵列传感器可实现0.5mm²分辨率

•时间维度:100Hz采样率完整记录压力动态波动

•力学维度:同步检测剪切力、法向力与扭矩

这种多参数同步采集能力,首次实现了"压力-运动-生理"信号的关联分析。

3.1 评估流程的数字化升级

柔性传感系统带来三大变革:

1.评估场景延伸:从实验室扩展到家庭、社区等真实环境

2.数据维度拓展:新增压力变化率、不对称指数等27项评估指标

3.反馈时效提升:云端算法可在3分钟内生成可视化报告

3.2 个性化康复方案制定

临床研究显示,采用柔性传感技术的康复组比传统组恢复周期缩短23%。典型案例包括:

•前交叉韧带重建:通过监测患侧/健侧压力比,精准调整负重训练强度

•糖尿病足预防:早期识别高风险压力集中区域(>200kPa持续2秒)

尽管当前技术已达到医疗级精度(误差<5%),但仍需突破:

•能源供应:现有柔性电池续航仅72小时

•信号抗干扰:汗液浸润环境下数据稳定性下降约15%

•标准化建设:亟需建立行业统一的校准协议和评估框架

Q1:柔性传感器与传统压力垫的主要区别?

A1:柔性传感器具备可弯曲、可拉伸特性,能贴合人体曲面实现三维力场测量,而传统压力垫仅能检测垂直方向力,且无法适应关节运动变形。

Q2:该技术如何改善卒中患者步态康复?

A2:通过实时监测患侧下肢压力分布与对称性,量化评估肌肉激活时序异常,为矫正训练提供毫秒级生物反馈。

Q3:家庭场景下的数据准确性如何保证?

A3:采用自校准算法,通过基准姿势(如静态站立)自动修正传感器漂移,配合惯性测量单元(IMU)进行运动补偿。

Q4:是否适用于肥胖患者的压力监测?

A4:当前技术可支持150kg级负荷检测,但过度肥胖(BMI>35)可能影响传感器与皮肤的耦合度,需特殊结构设计。

Q5:数据安全如何保障?

A5:采用端到端加密传输,医疗数据存储符合HIPAA标准,原始生物力学数据脱敏处理后上传。

柔性传感器技术通过材料创新与系统集成,解决了运动康复领域长期存在的动态监测难题。其高时空分辨率的压力映射能力,不仅提升了评估客观性,更推动康复医学向预防性、精准化方向发展。随着可穿戴电子与人工智能技术的融合,未来有望构建覆盖"评估-干预-预后"的全周期智能康复体系。