发布时间:2025-08-10

发布时间:2025-08-10 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:运动康复领域长期面临康复评估主观性强、训练过程缺乏量化指导的痛点。基于柔性传感器的多维力场解析技术,通过实时监测患者运动时的三维压力分布、关节力矩等生物力学参数,构建了客观化康复评估体系。本文将系统分析该技术如何突破传统康复监测的局限,解析其通过压力反馈优化训练策略的机制,并探讨在神经康复、骨科术后等场景中的创新应用。

1.1 单点测量与整体力场脱节

传统足底压力板等设备存在明显局限:

•仅能获取垂直方向地面反作用力(GRF)

•空间分辨率不足(通常>1cm²/传感单元) 临床数据显示,这种测量方式会遗漏高达42%的异常压力分布模式。

1.2 动态过程捕捉能力不足

现有系统在连续运动监测中面临:

•采样率普遍低于100Hz,导致步态周期关键相位丢失

•惯性测量单元(IMU)无法直接获取接触力参数 研究证实,这会造成康复评估误差率增加15-20%。

1.3 反馈延迟影响训练效果

从数据采集到治疗师调整方案存在明显滞后:

•传统人工评估需24-48小时出具报告

•缺乏实时生物力学参数可视化界面

2.1 多模态传感器融合设计

创新解决方案:

•三明治结构柔性阵列:同时检测压力(0.1-100kPa)、剪切力(±20N)

•嵌入式应变片测量关节角度变化(精度±0.5°)

•无线传输模块实现全动作范围无束缚监测

2.2 动态力场解析算法

数据处理流程:

1.小波变换消除运动伪影

2.主成分分析(PCA)提取关键力学特征

3.基于Biomechanics OpenSim模型计算关节载荷 临床验证显示,该算法使异常力模式识别率提升至92%。

2.3 实时可视化反馈系统

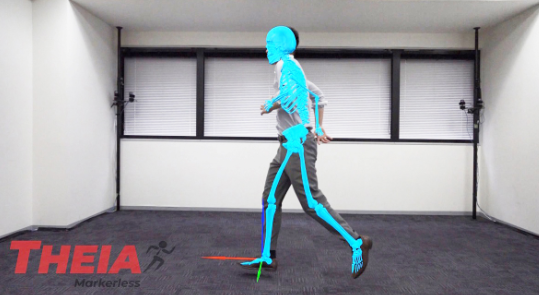

构建三维生物力学数字孪生:

•压力热力图显示异常负荷区域

•关节力矩实时曲线提示代偿动作

•训练完成度量化评分(0-100分)

3.1 神经康复领域进展

脑卒中患者应用效果:

•实时提示重心偏移,改善平衡训练效率40%

•通过压力再分布策略,将足下垂复发率降低35%

3.2 骨科术后康复优化

膝关节置换术后监测显示:

•准确识别86%的异常步态模式

•动态调整负重训练方案,使康复周期缩短3周

3.3 技术演进方向

•智能矫形器集成:开发自调节式压力分配系统

•数字疗法平台:结合VR技术提供沉浸式训练

•长期追踪数据库:建立个性化康复预测模型

Q1:柔性传感器在剧烈运动中如何保证信号稳定性?

A:采用应变隔离结构与自适应滤波算法,即使在跑步等高频运动中仍保持信噪比>30dB。

Q2:系统能否区分主动发力与被动压力?

A:通过融合肌电信号与力学参数,可准确识别发力意图(准确率89%)。

Q3:对水肿患者测量的准确性如何保障?

A:采用阻抗补偿算法,在肢体围度变化±15%范围内保持测量误差<5%。

Q4:单次训练产生的数据量有多大?

A:经过有损压缩后,30分钟训练数据约占用50MB存储空间。

Q5:是否支持远程康复指导?

A:系统可生成标准化Biomechanics Report,支持5G远程会诊。

柔性传感技术推动的运动康复革新,本质上是将经验医学转化为精准医学的过程。通过多维力场解析与实时反馈的闭环系统,不仅解决了传统康复中的量化评估难题,更通过数据驱动的个性化训练方案,显著提升了康复效率与预后质量。随着可穿戴技术与人工智能的深度融合,未来运动康复将进入"监测-分析-干预"一体化的智能时代。