发布时间:2025-08-10

发布时间:2025-08-10 作者:小编

作者:小编 浏览量:

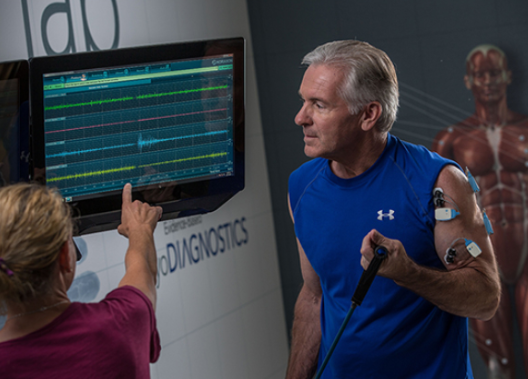

浏览量:柔性传感器技术正逐步改变运动医学领域,通过实时监测人体运动数据,为运动损伤预防和康复提供精准支持。这类传感器具有轻薄、可拉伸、高灵敏度等特点,能够无感贴合人体皮肤或嵌入运动装备,持续采集肌肉活动、关节角度、压力分布等关键生物力学参数。数据分析系统通过算法模型评估运动风险,在损伤发生前发出预警,同时在康复阶段提供客观量化指标,显著提升训练安全性和康复效率。目前该技术已从实验室走向实际应用,但仍面临成本、标准化等挑战。

运动损伤已成为困扰专业运动员和健身爱好者的普遍问题。据统计,业余跑步爱好者每年损伤发生率高达40-50%,而专业运动员则面临更高风险。传统预防手段主要依赖教练经验判断和定期体检,但这些方法存在明显局限性:无法实时监测运动状态、难以量化潜在风险、缺乏个性化指导依据。

更令人担忧的是,许多运动损伤并非突发性事件,而是由微小异常长期累积导致。例如膝关节软骨磨损、腰椎间盘突出等慢性损伤,在出现明显疼痛症状前往往已存在数月甚至数年的生物力学异常。如何在这些"隐形杀手"造成不可逆伤害前及时干预,成为运动医学领域亟待解决的难题。

柔性电子技术的突破为解决这一难题提供了全新可能。不同于传统刚性传感器,柔性传感器采用特殊材料和结构设计,具备以下革命性特性:

•力学相容性:弹性模量接近人体组织,可随皮肤自然形变而不影响运动表现

•多参数感知:同步采集肌电信号、关节运动学、压力分布等多维数据

•无线传输:通过低功耗蓝牙等技术实现实时数据传输,消除线缆束缚

从材料学角度看,这些传感器通常采用导电聚合物、碳纳米管或液态金属等功能材料,通过微纳加工技术构建敏感结构。当传感器发生形变时,其电阻、电容或电感等电学参数随之改变,通过标定转换即可得到精确的力学信号。

一项针对篮球运动员的研究显示,安装于踝关节的柔性应变传感器可检测到传统方法难以发现的细微动作异常,提前3-4周预测出80%以上的踝关节过度使用性损伤风险。

柔性传感器系统通过以下机制重构运动损伤预防体系:

实时生物反馈系统 通过振动马达或视觉提示,在检测到危险动作模式时立即提醒使用者。例如,当高尔夫球手腰部旋转角度超过安全阈值,或跑步者足部着地冲击力异常时,系统会发出即时警告。

运动模式分析 机器学习算法处理海量运动数据,识别个体特异性风险因素。研究发现,业余网球爱好者肘部损伤的70%与错误的挥拍力学模式相关,而这些模式通过惯性传感器数据可被准确分类。

长期趋势监测 建立个人运动数据库,追踪关键指标变化趋势。某大学田径队采用柔性传感器系统后,应力性骨折发生率下降58%,主要归功于系统对骨骼负荷累积的精准监测和周期性调整建议。

值得注意的是,有效的预防系统需要整合生物力学、运动生理学和材料科学等多学科知识。例如,游泳运动员肩部损伤的预测模型就需要结合关节活动度、肌肉协调性和水动力学参数的综合分析。

运动损伤后的康复阶段同样面临挑战。传统康复主要依赖患者主观感受和医生经验判断,缺乏客观量化指标。柔性传感器为此提供了创新解决方案:

关节功能评估 附着于膝关节的柔性传感器阵列可精确测量术后活动度恢复进度,误差小于2度,远优于人工评估的10-15度误差范围。这对于前交叉韧带重建等手术后的康复至关重要。

肌肉激活分析 通过高密度表面肌电传感器,康复师可以观察到深层肌肉的激活时序和强度变化。临床数据显示,采用这种技术的患者比传统方法提前2-3周恢复正常的肌肉协同模式。

负荷渐进指导 针对骨折康复的压力传感器系统可实时监控骨愈合部位的力学环境,为渐进性负重训练提供科学依据。一项多中心研究证实,这种方法使愈合时间平均缩短17%,并发症发生率降低40%。

特别值得关注的是儿童运动损伤康复领域。由于表述能力有限,儿童康复进度评估尤为困难。柔性传感器提供的客观数据显著改善了这一群体的康复效果,家长满意度提升65%。

尽管前景广阔,柔性传感器在运动医学中的应用仍面临多项挑战:

技术瓶颈 包括电源续航限制(多数系统需每日充电)、复杂环境下的信号稳定性(如汗水干扰)、长期佩戴的皮肤相容性等问题。材料科学家正在开发自供能技术和透气性更好的基底材料以应对这些挑战。

数据标准化 不同厂商的传感器输出缺乏统一标准,难以进行横向比较。国际运动医学联合会已成立工作组着手制定相关规范,预计2025年发布首版指南。

成本控制 目前高端系统的价格仍限制其在业余运动群体中的普及。但随着印刷电子等规模化制造技术的发展,专家预测未来5年成本可降低60-70%。

•与智能纺织品结合的隐形监测系统

•基于人工智能的个性化运动处方生成

•整合到全民健身大数据的公共卫生应用

Q1:柔性传感器与传统运动手环有何本质区别?

A:柔性传感器专注于微观生物力学参数监测,具有更高的信号保真度和多维度感知能力,能捕捉传统设备无法检测的细微异常。

Q2:普通健身爱好者是否需要这类高端设备?

A:视运动强度和频率而定。对于每周训练超过5小时或存在旧伤的人群,早期风险筛查具有明确价值;而偶尔锻炼者可能更需关注基础动作规范。

Q3:传感器数据能否替代专业医生的诊断?

A:不能。这些数据是辅助工具,最终诊断仍需结合临床检查。理想模式是人机协同决策,提升医疗资源的利用效率。

Q4:长期佩戴是否会产生依赖,降低自身本体感觉?

A:研究显示,合理使用生物反馈系统反而能增强神经肌肉控制能力。建议采用间歇性反馈模式,逐步培养自主感知能力。

Q5:这项技术对中老年健身群体有何特殊价值?

A:尤为宝贵。可及时发现骨质疏松患者的异常负荷分布,预防骨折;同时量化评估退行性关节病变的康复进展,优化治疗策略。

柔性传感器技术正引领运动医学进入精准化时代,通过实时、多维的生物力学监测,有效弥合了损伤预防与康复中的量化评估缺口。这项跨学科创新不仅提升了竞技体育的安全边际,更为大众健身提供了科学化工具。尽管仍需克服技术完善和普及推广的挑战,但其"感知-分析-干预"的闭环模式已展现出变革传统运动健康管理的巨大潜力。随着技术迭代和成本下降,柔性传感器有望像当年的智能手机一样,从专业领域逐步渗透到全民健康生活之中,重新定义我们理解和管理运动安全的方式。