发布时间:2025-08-05

发布时间:2025-08-05 作者:小编

作者:小编 浏览量:

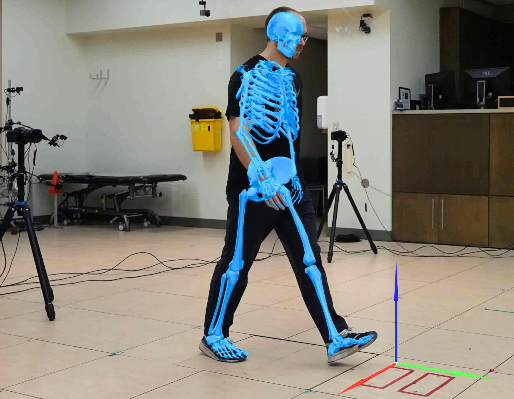

浏览量:柔性传感技术正在彻底改变传统动作捕捉领域,通过创新的动态力场分析手段,实现了对人体运动更精准、更自然的测量。这项技术突破解决了传统光学捕捉系统存在的遮挡、环境限制等问题,通过分布式压力传感和形变反馈,能够实时重建完整的三维运动力场。从医疗康复到体育训练,从虚拟现实到人机交互,柔性传感带来的技术革命正在重塑多个行业的动作分析标准,其高灵敏度、低延迟和穿戴舒适的特点为运动数据采集开辟了全新可能。

动作捕捉技术发展至今已走过半个多世纪,从早期的机械式装置到后来的光学标记系统,再到基于惯性测量单元(IMU)的解决方案,每一种技术路径都有其固有局限。在医疗康复评估、竞技体育分析、影视动画制作等领域,专业人员长期面临着数据精度不足、使用场景受限、设备侵入性强等痛点。

光学动捕系统依赖多摄像头协同工作,不仅需要严格控制环境光线,还极易受到遮挡问题影响——当被捕捉者的某个标记点被身体其他部位遮挡时,系统便会丢失该点的空间坐标数据。据统计,在复杂运动场景中,传统光学系统的数据缺失率可达15%-20%,这对需要完整运动轨迹分析的场景构成了严重障碍。

惯性传感器方案虽然摆脱了环境限制,但存在误差累积问题。加速度计和陀螺仪的读数会随时间漂移,导致位置估计偏差逐渐增大,尤其在长时间连续捕捉时,数据可靠性显著下降。此外,IMU设备通常需要紧密固定在身体上,限制了使用者的自然运动。

柔性电子学的发展为动作捕捉带来了全新解决方案。基于纳米材料和高分子聚合物的柔性传感器能够贴合人体曲面分布,通过测量微应变、压力分布和局部形变来重构完整运动力场。这种技术路线从根本上改变了数据采集的范式——不再依赖外部观测,而是通过表面相互作用力直接推算内部运动状态。

分布式压力传感网络构成了该技术的核心。由数百至数千个微型传感单元组成的阵列可以实时监测接触面的压力分布变化,采样频率可达1000Hz以上,远超传统光学系统的帧率限制。通过机器学习算法处理这些高维数据,系统能够建立压力模式与关节运动之间的映射关系,实现亚毫米级的运动重建精度。

动态力场解析算法是另一项关键技术突破。不同于传统方法只追踪离散点位置,柔性传感系统能够捕捉连续的表面力学状态变化,包括剪切力、法向压力和局部形变梯度。这种多物理量同步测量能力使得系统可以推算出肌肉激活模式、关节负载分布等深层生物力学参数,为动作分析提供了前所未有的信息维度。

柔性传感技术的出现正在重塑多个行业的动作分析标准。在医疗康复领域,这项技术解决了长期存在的定量评估难题。传统康复进度评估多依赖医师经验和简单量表,缺乏客观数据支持。现在,贴附于患者体表的柔性传感器阵列可以精确量化运动功能障碍程度,监测肌肉协同模式异常,为个性化康复方案提供数据支撑。

竞技体育训练是另一个被深刻改变的领域。运动员的技术动作优化需要极其精确的动力学分析,传统方法难以捕捉快速动作中的细微力学变化。柔性传感系统可以无缝集成到运动服装中,实时监测投掷、挥拍、起跳等动作的力量传递效率,帮助教练团队发现技术缺陷,预防过载损伤。

在人机交互与虚拟现实方面,柔性传感提供了更自然的输入方式。传统VR控制器破坏了沉浸感,而基于柔性传感器的数据手套和全身套装能够以无感方式捕捉精细动作,实现真正意义上的自然交互。系统延迟降低到10毫秒以内,达到了人类感知的即时响应阈值。

尽管前景广阔,柔性传感运动捕捉技术仍面临若干挑战。信号稳定性问题首当其冲——柔性材料在反复形变中会出现特性漂移,导致传感器灵敏度变化。研究人员正在开发自校准算法和抗疲劳材料来解决这一问题。

大规模制造工艺是另一个瓶颈。高密度柔性传感器阵列的生产良率直接影响系统成本,目前卷对卷印刷技术和转印工艺的进步正逐步降低制造成本。预计在未来3-5年内,消费级产品的价格将降至现有专业光学系统的1/5左右。

多模态数据融合代表了未来发展方向。结合表面肌电信号(sEMG)、惯性测量和柔性力传感的混合系统将提供更全面的运动分析能力。这种融合技术能够同时获取神经控制指令和力学响应,为理解"神经-肌肉-骨骼"系统的协同工作机理开辟新途径。

Q1:柔性传感动作捕捉技术与传统光学系统相比有哪些优势?

A1:柔性传感技术具有无遮挡限制、环境适应性强、穿戴舒适、能直接测量力学参数等优势,同时提供了更高的采样率和更自然的用户体验。

Q2:这项技术在医疗康复中能解决哪些具体问题?

A2:它可以精确量化运动功能障碍程度,客观评估康复进展,监测肌肉激活异常,并为个性化康复方案提供数据支持,解决了传统主观评估的局限性。

Q3:柔性传感器如何实现高精度的动作捕捉?

A3:通过高密度分布的微型传感单元阵列实时监测表面力学变化,结合先进的机器学习算法,将压力模式映射为关节运动,达到亚毫米级重建精度。

Q4:这项技术目前面临的主要挑战是什么?

A4:包括信号稳定性维护、大规模制造工艺优化、多模态数据融合以及降低成本等挑战,这些是技术走向广泛应用需要克服的关键问题。

Q5:柔性传感动作捕捉未来的发展方向是什么?

A5:未来将向多模态融合、更高精度、更低成本、更智能的分析方向发展,并可能结合生物反馈形成闭环系统,在更多领域实现深度应用。

柔性传感技术正在引领动作捕捉领域的范式转变,其独特的动态力场分析能力超越了传统方法的局限。这项技术不仅解决了数据缺失和环境限制等长期痛点,更重要的是开启了动作分析的"力学维度",使我们能够从全新的角度理解人类运动。随着材料科学、算法优化和制造工艺的进步,柔性传感运动捕捉有望在未来几年内实现从专业领域到消费市场的跨越,最终重塑我们测量、分析和理解人体运动的方式。这场技术革命的影响将远超单一行业,为医疗、体育、娱乐等多个领域带来根本性的变革机遇。