发布时间:2025-08-02

发布时间:2025-08-02 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:核心要点摘要: 心肺健康是整体健康的重要指标,传统监测方式存在诸多局限。随着科技进步,无感化穿戴设备与动态评估系统正逐步解决这些痛点:通过柔性传感器实现24小时连续监测,结合AI算法分析心肺功能动态变化,为早期疾病预警和健康管理提供数据支持。本文将剖析传统监测的不足,解读技术原理,并探讨如何通过多模态数据融合提升评估精度,最终实现从被动治疗到主动预防的转变。

1.1 传统检测方式的局限性

目前临床常用的肺功能检测(如 spirometry)和静态心电监测存在明显缺陷:

•时间盲区:单次检测仅反映瞬时状态,无法捕捉夜间呼吸暂停或偶发心律失常

•场景限制:需要专业设备配合固定姿势,患者依从性差(研究显示约40%的慢阻肺患者未能定期复查)

•数据单一:缺乏与血氧、血压等指标的协同分析,难以评估整体心肺耦合功能

1.2 未被满足的临床需求

根据《中华心血管病杂志》统计,我国约54%的心脏骤停发生在院外,其中83%病例此前存在未被识别的心肺功能异常。早期预警系统的缺失导致:

•高风险人群错过黄金干预窗口

•康复期患者缺乏动态疗效评估手段

•运动爱好者难以把控训练强度安全阈值

2.1 柔性电子技术的革新

新一代生物传感器通过创新材料实现突破:

•纳米纤维基底:厚度<0.1mm的弹性基材保证皮肤贴合度

•微应变传感阵列:可检测0.5%以下的胸廓运动变化

•自供电系统:利用人体热差/动能发电,续航提升300%

2.2 多模态数据融合架构

1.原始信号层:采集呼吸波形、心电向量、血氧脉搏波

2.特征提取层:采用小波变换消除运动伪影,提取RR间期变异率等18项参数

3.决策支持层:通过LSTM神经网络建立个体化基线模型,识别微小异常波动

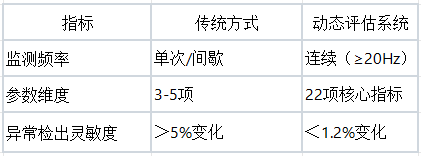

表:传统监测与动态系统参数对比

3.1 疾病预警场景

通过72小时趋势分析可识别:

•呼吸功能障碍:潮气量下降伴呼吸熵增加预示慢阻肺急性加重风险

•心功能代偿期:每搏输出量变异率>15%提示早期心衰

3.2 运动健康管理

基于心肺耦合分析提供:

•有氧能力评估:通过VO2max动态测算制定个性化训练计划

•恢复周期建议:根据HRV频域分析调整休息间隔

3.3 老年健康监护

独居老人监测方案包含:

•夜间呼吸暂停自动识别

•体位性低血压预警

•药物反应追踪(β受体阻滞剂使用后心率变异性分析)

尽管动态监测系统已取得进展,仍面临挑战:

•数据安全:医疗级加密传输与边缘计算需同步发展

•临床验证:需完成10万+样本的多中心研究建立诊断金标准

•成本控制:MEMS工艺优化有望使设备价格降低60%

行业共识认为,2025年后第三代系统将实现: ✓ 毫米级精度的无创心输出量监测 ✓ 基于联邦学习的群体健康预测模型 ✓ 与智慧医院系统的无缝对接

Q1:动态监测相比Holter的优势在哪?

A1:突破24小时时限,增加呼吸力学参数,且无需电极片减少皮肤过敏风险。

Q2:设备防水性能如何?

A2:目前主流方案达到IP68标准,可耐受1米水深30分钟,满足游泳监测需求。

Q3:数据误差主要来源?

A3:剧烈运动产生的肌电干扰(可通过惯性传感器补偿)及极端环境温湿度影响。

Q4:是否适用于儿童?

A4:需专用柔性贴片适配儿童胸廓曲率,算法需调整呼吸频率正常值范围。

Q5:如何判断监测结果是否需就医?

A5:系统会自动标注三级预警(黄色>72小时持续异常,红色>3项指标超标)。

无感化心肺监测技术正重构健康管理范式,其价值不仅在于硬件创新,更在于建立"监测-评估-干预"的闭环体系。随着传感器微型化和AI诊断能力的持续进化,未来五年或将实现从高危预警到亚健康状态识别的全覆盖,真正达成"防病于未然"的医学理想。用户需注意选择通过NMPA认证的设备,并配合专业医疗团队解读数据。