发布时间:2025-07-30

发布时间:2025-07-30 作者:小编

作者:小编 浏览量:

浏览量:在运动科学领域,运动生物力学分析是提升运动表现、预防运动损伤的核心工具。其通过量化人体运动中的力学特征,揭示动作效率与损伤风险的内在关联,为运动员和健身爱好者提供科学指导。本文将从生物力学原理、分析方法及实践应用三个层面,系统阐述如何通过优化运动生物力学分析实现运动表现提升与损伤预防的双重目标。

运动生物力学以牛顿运动定律、能量守恒定律为理论基石,重点研究人体运动中的受力分布、能量转换及肌肉协调机制。例如,在短跑起跑阶段,运动员需通过腿部肌肉的快速收缩将化学能转化为机械能,而髋关节与膝关节的协同发力角度直接影响能量传递效率。研究表明,当膝关节弯曲角度处于120°-130°时,股四头肌的发力效率高,可减少20%的能量损耗。

肌肉力学特性是生物力学分析的关键维度。肌肉收缩分为等长收缩、等张收缩和超等长收缩三种类型,其中超等长收缩(如纵跳时的股四头肌拉伸-收缩循环)能产生很大肌力,其原理在于肌腱的弹性储能与神经反射的叠加效应。

通过三维运动捕捉系统测量,运动员在完成扣杀动作时,肩部肌肉的超等长收缩可使挥拍速度提升15%,同时降低肩袖肌群拉伤风险。

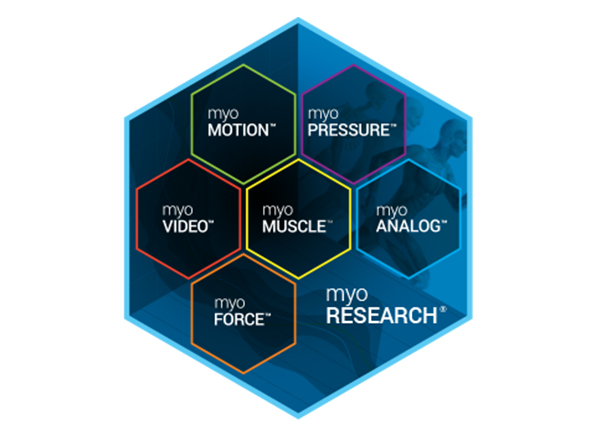

现代运动生物力学分析已形成多模态技术体系:

运动学分析:利用高速摄像与惯性传感器,精确测量关节活动度、角速度等参数。例如,高尔夫球手挥杆时,腕关节角速度峰值可达1200°/s,通过优化转体顺序可使击球距离增加10%。

动力学分析:采用测力台与肌电仪,量化地面反作用力与肌肉激活模式。研究发现,篮球运动员起跳时,足底压力中心轨迹偏移超过3cm会显著增加踝关节扭伤概率。

影像学分析:结合CT与核磁共振技术,构建骨骼-肌肉三维模型,模拟不同动作下的应力分布。在马拉松训练中,该技术可识别胫骨应力性骨折的高风险区域,提前调整跑姿。

1. 运动表现提升

通过生物力学建模,可定制个性化训练方案。例如,游泳运动员的划水效率优化需同时考虑手臂入水角度(建议35°-45°)、躯干旋转幅度(40°-50°)及打腿频率(每分钟60-70次)。采用流体动力学模拟显示,上述参数组合可使推进力提升18%,同时降低肩部过度负荷。

2. 运动损伤预防

生物力学分析能识别损伤风险因子。在羽毛球运动中,70%的膝关节损伤与落地时膝关节外翻角度过大(>15°)相关。通过穿戴式传感器实时监测,当外翻角度超过阈值时,系统会触发震动预警,指导运动员调整步法。此外,针对跑步者的足底压力分析表明,前掌着地模式可使胫骨应力减少25%,显著降低应力性骨折风险。

3. 康复训练创新

生物力学反馈技术正在重塑运动康复领域。例如, ACL重建术后患者通过等速肌力测试仪评估股四头肌与腘绳肌力量比(目标值>70%),结合表面肌电信号调整训练强度,可使重返赛场时间缩短40%。

随着人工智能与可穿戴设备的融合,运动生物力学分析将实现三大突破:实时动作纠偏、个性化风险评估及跨项目技术迁移。例如,智能运动衣通过柔性传感器网络,可在训练中即时反馈脊柱侧弯角度,预防体操运动员的腰椎损伤。

运动生物力学分析是连接科学理论与运动实践的桥梁。通过准确解析人体运动机制,我们不仅能突破体能极限,更能构建起预防损伤的智能防护网。未来,随着技术的迭代升级,每位运动者都将拥有专属的"生物力学教练",在追求卓越的道路上行稳致远。